2019年在經濟不景氣的大環境中,中國大多數企業都舉步維艱,他們對2020年滿載著大轉機的希望,卻沒想到2020的開頭就迎來了更加殘酷的致命一擊。

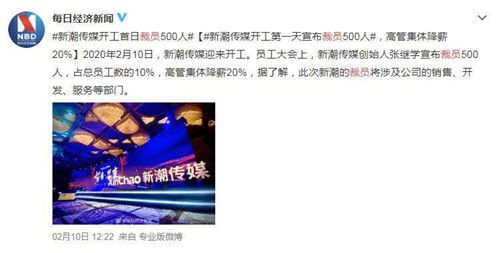

2月10日是眾多企業春節后開工的日子,這一天新潮傳媒的減薪裁員通知在微博上引起了一片嘩然,這個手握十億現金的企業都選擇裁員自救,企業高管也難逃被裁員的命運,一時之間人心惶惶。

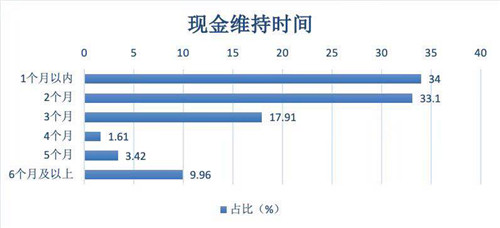

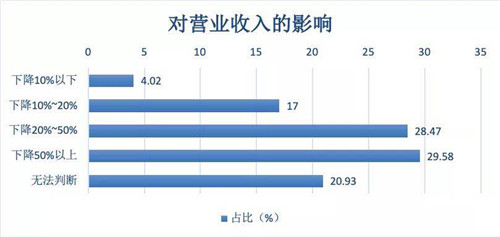

2月6日清華,北大聯合調研的995家中小企業中,有85%的企業撐不過三個月,在這份報告中只有9.96%的企業能維持半年,結果統計中我們可以看到4-5個月是最為艱難的時期。再看看關于預計疫情對企業營業收入的影響程度,這意味著曾經努力奮斗的3-5年,在三個月內都化為泡影,疫情過后,一切都需要從頭開始,這對中小企業來說無疑是一記重創。

遇到困難,企業首先想到的便是裁員,減少人工成本,減輕人員開支壓力來減輕企業經濟壓力。

疫情陰影下,復工期一再延長,一大批應屆生即將出爐的情況下,陶瓷行業是否也會像其他行業一樣開始大批量裁員呢?

東鵬董事長何東明在2月9日發表了一篇給員工的信,信中表示,公司承諾不因抗疫裁員和減薪,無疑是給東鵬的員工吃下了一顆定心丸。

2月11日,新明珠董事長葉德林在朋友群轉發了公司新鮮出爐的招聘公告,涉及40多個崗位的需求。

還有不少的陶瓷企業也陸續發出了招聘公告,單一在佛山人才招聘網站上,截止至14日下午三點,2月的統計數據顯示,有兩千多家陶衛建材企業發布了招聘信息,超過一萬個求職者在尋找適合的職位,雖然線下招聘會無法舉行,但陶瓷行業仍有不少的企業和求職者在網站上進行線上招聘,招聘可供選擇的職位也眾多,更有針對應屆畢業生的職位。

11日李克強總理主持召開的國務院常務委員會議中提出,高度關注就業問題,防止大規模裁員。其中最直接的政策就是,針對復工難,停工期給企業帶來的人力資源成本問題,為穩定就業,擴大中小微企業的發展,出臺了稅費減免,金融支持,房租補貼等一系列的政策;據此,之外各地政府也紛紛出臺了相關的“援企穩崗”政策。

以上數據可以看出,在政府的扶持政策之下,雖然復工時間一再的延遲,企業目前舉步維艱,但是陶瓷行業一定程度上不會因為疫情而大量裁員,企業也用實際行動在安撫著員工焦慮的心。

利用裁員減薪,擺脫經營困境,效果不可置疑是立竿見影的;但是“減員自救”是一把雙刃劍,于企業有利有弊,下面小編就來跟大家探討一下裁員弊端:

1. 在結構性裁員中,企業的一些部門甚至會砍掉整個部門,大量優秀員工往往隨之被解雇,他們所掌握的企業生產管理技術、客戶關系、商業秘密隨之流失。當企業渡過一時的困難,回頭需要擴充人員時,卻發現那些具有潛力的員工已為他人所用,削弱了本企業的核心競爭力;

2. 如果企業在裁員的政策、規則、標準、程序以及操作上不能公平公正地對待員工,不能維護被裁員工的合法權利,不僅會造成被裁人員的爭辯、反對和聯手抵抗,留任員工也會自危、焦慮、意志消沉、對企業不信任,對企業的安全感、信任感和忠誠感發生動搖,甚至會出現怨憤不滿、自危自救等復雜的消極心理情緒,影響個體、群體和組織行為,從而使工作積極性走低;

3. 由于裁員必須支付被裁人員的相應經濟補償和替代其工作的各種成本,從而喪失了已在被裁員工身上發生的培訓成本等投資,直接經濟損失的可能性裁員可能帶給企業經濟損失風險更大。

正如東鵬董事長何新明所說:員工是公司最寶貴的財富。

減薪裁員是斷臂求生,放手開源才是救命良策。

但是在這樣的大環境下,裁員降薪可能客觀存在的危險系數不小,與其為自己會不會被裁和降薪而憂慮,不如趁這個大段的空閑時間提高自己的能力,給自己未來的職業生涯上一道雙保險。